2025年1月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第47話 ゴカイたちの不思議な世界 【上】

鮮やかな紅白模様の「イバラカンザシ」=山本智之撮影

■海底の「お花畑」、その正体は

かわいらしい小さな花のような「イバラカンザシ」(Spirobranchus giganteus)。英語では「クリスマスツリー・ワーム」(Christmas tree worm)と呼ばれます。可憐な姿からは想像しにくいですが、釣りエサでおなじみの「ゴカイ」の仲間です。

赤、青、黄色、オレンジ色――。イバラカンザシの色は、さまざまです。たくさんの個体が集まる場所は、まるで「お花畑」のような美しい眺めになります。

海底に密集する色とりどりのイバラカンザシ=山本智之撮影

名古屋大学講師の自見直人さんは「イバラカンザシに、なぜこれほど豊富なカラーバリエーションがあるのか。その理由はよく分かっていない」といいます。

■本体は石灰質の巣の中に

イバラカンザシは、石灰質の巣を作ってその中で暮らすタイプのゴカイです。こうした巣は「棲管」(せいかん)と呼ばれます。外からは見えませんが、棲管の中には、釣りエサのゴカイに似たニョロニョロとした細長い体が入っているのです。

警戒心の強い生き物で、写真を撮るときには、カメラをそっと近づける必要があります。不用意にダイバーが接近すると、すぐに察知し、一瞬にして棲管の中に体を引っ込めてしまいます。

石灰質の棲管の中に体を引っ込めたイバラカンザシ=山本智之撮影

■花のように色鮮やかな「鰓冠」

イバラカンザシの花のように見える部分は「鰓冠」(さいかん)。このゴカイの頭部にある一対の器官で、螺旋(らせん)状になっています。イバラカンザシは鰓冠を使って呼吸をするとともに、海中の有機物を濾し取って食べています。

イバラカンザシの鰓冠。色彩変異のバリエーションがとても多い=いずれも山本智之撮影

■軟らかい巣にすむ「ケヤリムシ」

イバラカンザシは、「カンザシゴカイ科」というグループに属します。カンザシゴカイ科は、石灰質の棲管を作るのが特徴です。

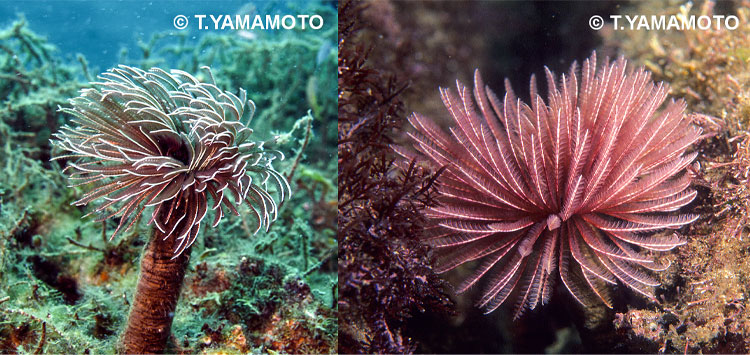

石灰質の棲管にすむカンザシゴカイ科の一種(左)とオオナガレカンザシ(右)=いずれも山本智之撮影

一方、「ケヤリムシ科」のケヤリムシ(Sabellastarte japonica)は、泥と粘液を固めて作った「軟らかい棲管」にすんでいます。

ケヤリムシ(左)、ケヤリムシの鰓冠(右)=いずれも山本智之撮影

■1種ではなかった「ミズヒキゴカイ」

岸近くの浅海では、軟らかい糸のような触手を広げるタイプのゴカイもよくみられます。「ミズヒキゴカイ」の仲間です。赤色や白色の混ざった触手が、祝儀袋などに使われる飾り紐の「水引(みずひき)」のように見えるのが和名の由来です。

これまで日本の図鑑では、ミズヒキゴカイは1種のみとされていました。そして、ミズヒキゴカイは一般に、「有機物の多い汚れた海にすむ指標生物」とされています。しかし実際には、水質が良く、多くのダイバーが集まる「きれいな海」にも、たくさんのミズヒキゴカイが生息しています。こうした状況について、自見さんは「ミズヒキゴカイは本当に1種だけなのか?」と疑問を持ち、海洋研究開発機構や北海道大学と共同で調査を行いました。

その結果、日本に生息するミズヒキゴカイは、実は12種に分けられることを突き止め、2024年9月に日本動物分類学会の国際誌「Species Diversity」に論文を発表しました。自見さんはこの調査のために、車中泊をしながら1カ月かけて日本の沿岸を一周。北海道から沖縄まで計43地点で、500匹を超すミズヒキゴカイを採集しました。

■ゴカイは「環形動物」

ゴカイ類は「多毛(たもう)類」とも呼ばれ、「環形(かんけい)動物門」というグループに属します。環形動物は、細長い形で、「体節(たいせつ)」と呼ばれるパーツが連なって体ができているなどの特徴があります。

陸にすむミミズや、川などにすむヒルの仲間も環形動物です。分子系統学の研究によって、もともと海で暮らしていたゴカイ類の一部が、陸上のミミズやヒルへと進化したことが示されています。

ゴカイ類は、波打ち際から1万mを超す深海まで、幅広い環境に適応して暮らしています。ゴカイ類は海だけにすむイメージがありますが、川や湖、砂浜、森の落ち葉の下などにすむ種類も知られています。

■日本には1683種のゴカイがいる!

世界全体では、ゴカイの種数は約1万5千種にのぼります。それでは、日本には何種のゴカイがいるのでしょうか?

自見さんは、「日本に生息するゴカイは計1683種にのぼる」とする最新の研究報告をまとめ、2024年10月に論文として発表しました。この研究のために、ゴカイに関する過去の論文を一日に30本ほどのペースで4カ月間、ひたすら読み込み続けたそうです。

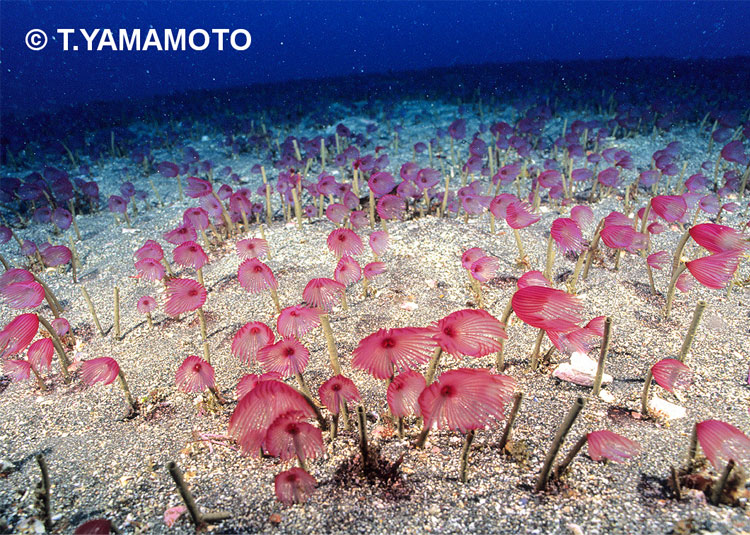

砂地の海底に棲管を林立させて暮らすゴカイ類の1種「クビフリケヤリ」=静岡県伊豆半島沖、山本智之撮影

日本は小さな島国ですが、全世界のゴカイの種数の10%余りが生息していることになります。自見さんは「日本は世界的に見ても、ゴカイの種類がとても多い地域だといえる」と話しています。

連載の次回は「ゴカイたちの不思議な世界 【下】」です。海の中を一生泳いで暮らす種類など、ゴカイの暮らしぶりの多様性に迫ります。

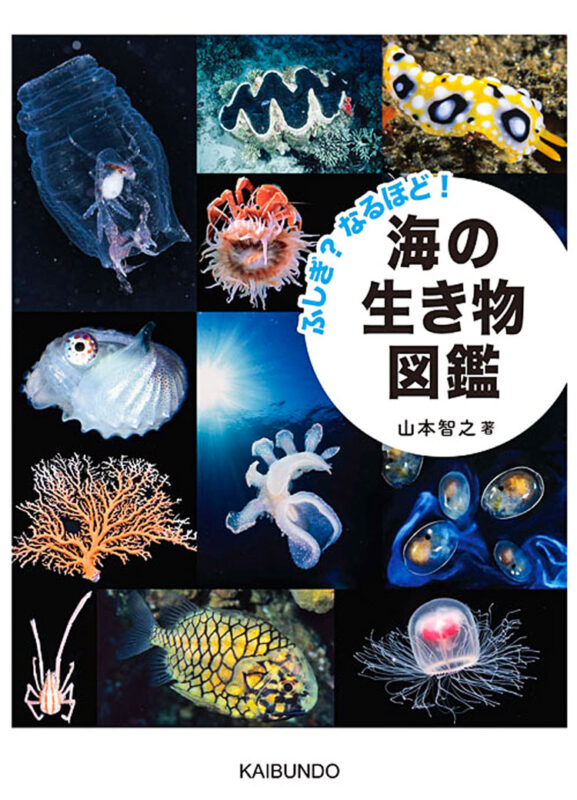

新刊のご案内

■『ふしぎ?なるほど! 海の生き物図鑑』 山本智之 著

海文堂出版(2024年8月発行) A5判オールカラー 128ページ 2,090円(税込)

お申し込みは→ こちら

科学ジャーナリストとして海洋生物の取材を続ける著者のウェブ連載を書籍化。進化のふしぎ、新種の発見、深海の謎、光る生物をキーワードに、激レア生物「アミダコ」や、怪魚「ヨコヅナイワシ」、深海のエイリアン「タルマワシ」など、21のトピックを、最新の科学研究の成果も交えながら、魅力的な写真と共にお届けします。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992 年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。1999~2000年に水産庁の漁業調査船に乗り組み、南極海で潜水取材を実施。2007年には南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。