2025年9月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第55話 深海魚「リュウグウノツカイ」との遭遇

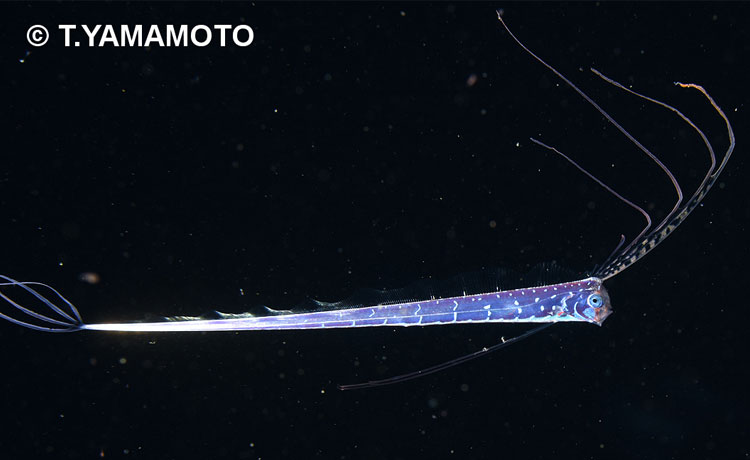

リュウグウノツカイの稚魚。全長約7cm。長いひれをたなびかせて泳ぐ=静岡県・伊豆半島沖、山本智之撮影

■人魚のモデル

月明かりのない、暗い夜でした。静岡県・伊豆半島の海でナイトダイビングをしていると、銀色の細長い魚が、ゆっくりと私のほうへ近づいてきました。全長は7cmほど。深海魚「リュウグウノツカイ」(Regalecus russelii )の稚魚です。

全身にアルミ箔のような金属光沢があり、長いひれをたなびかせて泳ぎます。いつか海の中で出会ってみたいと思っていた「深海からの使者」。なんとも不思議な、そして、美しい姿です。

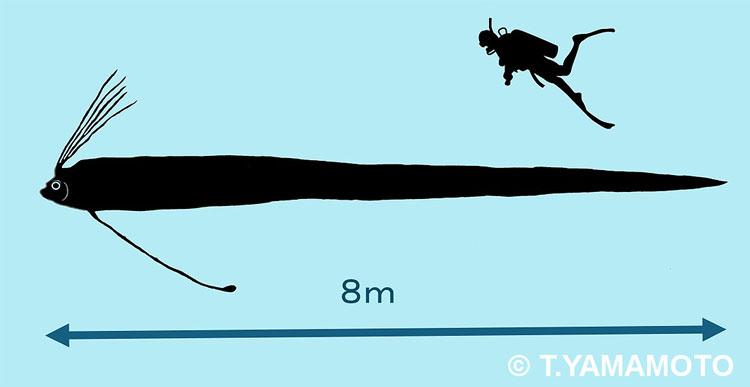

リュウグウノツカイは、大きな個体は体長8m近くに達する巨大魚です。海にすむ哺乳類の「ジュゴン」(Dugong dugon)などとともに、「人魚」のモデルとされています。リュウグウノツカイの細長く伸びたひれは、昔の人には人魚の「髪の毛」のように見えたのかもしれません。

リュウグウノツカイは、ごくわずかな光しか届かないため「深海のトワイライトゾーン」と呼ばれる「中深層」(ちゅうしんそう)を、主な生活の場所にしています。あごに歯はなく、オキアミなどの動物プランクトンを吸い込んで食べます。

■実は世界に2種が存在する!

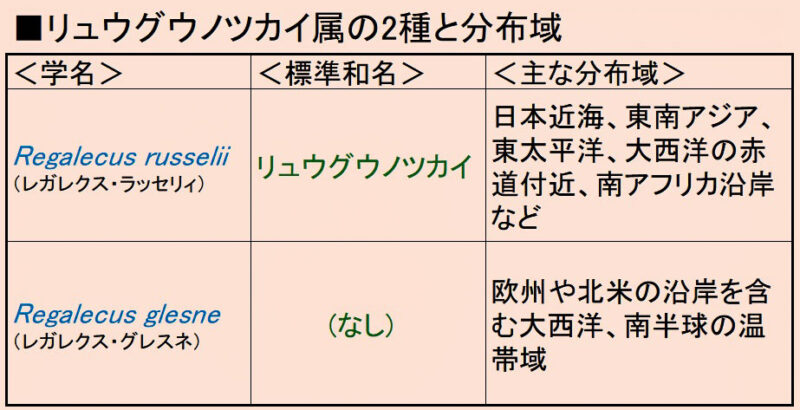

日本魚類学会の前会長で、神奈川県立生命の星・地球博物館名誉館員の瀬能宏さんによると、一般に「リュウグウノツカイ」と呼ばれる魚には、実は2種が含まれています。

日本の海に現れるのは、リュウグウノツカイ属の中でも、学名が「Regalecus russelii (レガレクス・ラッセリィ)」という種です。東南アジアや東太平洋、大西洋の赤道付近、南アフリカ沿岸などにも分布しています。一方、欧州や北米の沿岸を含む大西洋、南半球の温帯域には、「Regalecus glesne(レガレクス・グレスネ)」という種が分布しています。

2種を表にまとまると、下記のようになります。日本の海に分布する「ラッセリィ」には「リュウグウノツカイ」という標準和名がつけられています。しかし、欧州などの海に分布する「グレスネ」には、標準和名はありません。

■姿はそっくり、違いは・・・

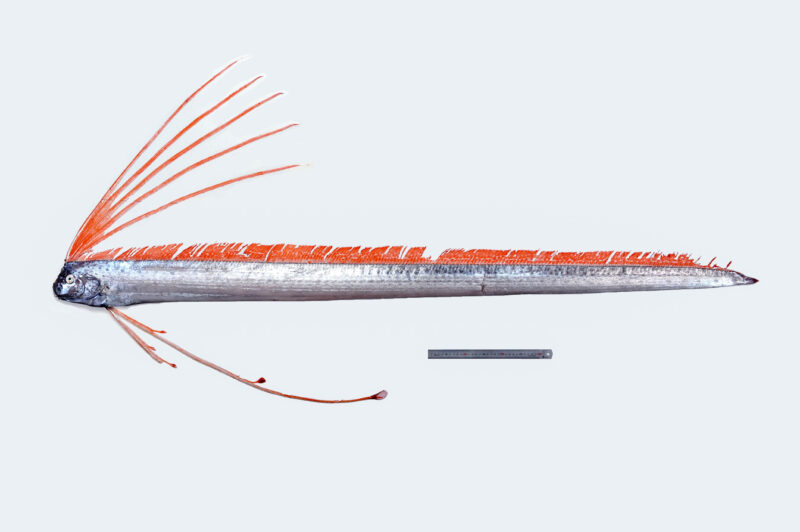

リュウグウノツカイ属の2種は、互いに姿がそっくりです。ただ、瀬能さんによると、体の特徴を詳しく調べれば、判別することができます。

外見で最も分かりやすいのは、「たてがみ」のように見える背びれ前部の伸長鰭条の本数です。日本の海に分布する「ラッセリィ」よりも、欧州などに分布する「グレスネ」のほうが本数が多いのです。

このほか、エサをこし取る櫛の歯のような形をした「鰓耙(さいは)」の数、背骨の数も異なることが知られています。

神奈川県小田原市沖で採集された「リュウグウノツカイ」(Regalecus russelii )の鮮時の標本写真=神奈川県立生命の星・地球博物館提供(瀬能宏さん撮影)

■世界最長の硬骨魚類

リュウツウノツカイ属の「Regalecus glesne(レガレクス・グレスネ)」は、「世界で最も長い硬骨魚類」としてギネス世界記録に掲載されています。

それによると、米国ニュージャージー州沖で1963年7月18日に研究者のチームが目撃した遊泳中の個体は、推定で15.2mの長さがあったといいます。

ただ、この記録は、捕獲をして魚体の大きさをメジャーで測定した値ではなく、あくまで「推定」にすぎません。瀬能さんは「信頼できる文献によると、リュウグウノツカイ属の2種は、いずれも最大で8mまでにしかならない」と指摘します。

この8mという長さは、軟骨魚類の「ウバザメ」(Cetorhinus maximus)や「ジンベエザメ」(Rhincodon typus)には及びません。しかし、「硬骨魚類の中で最長」であることには変わりありません。

日本の近海に姿を現すリュウグウノツカイは、全長が5mを超すものは稀です。実際、近年に国内で見つかったリュウグウノツカイの記録を調べてみると、全長が5mを下回るケースが多いことが分かります。

たとえば2020年のデータをみると、1月に富山県魚津市に漂着した個体は3.7m、2月の兵庫県豊岡市の個体は3.92m、同月の新潟市は4.37m、11月に福井県高浜町沖の定置網にかかった個体は2.26mなどでした。

■「アカマンボウ」の親戚

リュウグウノツカイは、大きな分類では「アカマンボウ目」というグループに属します。その一員であるアカマンボウ科の「アカマンボウ」(Lampris megalopsis)もまた、体長が1.8mに達する大きな魚です。

水揚げされた「アカマンボウ」=沖縄県・石垣島、山本智之撮影

アカマンボウはマグロの延縄(なえなわ)漁で混獲され、量は限られますが食用に流通しています。地方によっては「マンダイ」とも呼ばれ、刺し身や漬け丼などにして食べられています。

アカマンボウは、横から見ると体のシルエットが円く、マンボウ(Mola mola)に姿が似ています。しかし、アカマンボウはマンボウの仲間ではありません。これは「他人のそら似」なのです。マンボウは「フグ目」であり、アカマンボウとは分類上、全く別グループの魚です。

一方、アカマンボウとリュウグウノツカイは互いに体の形が全く違いますが、両者は同じグループの魚であることが、形態だけでなく遺伝子の研究によっても確認されています。

アカマンボウ目には、このほかに、フリソデウオ科の「フリソデウオ」(Desmodema polystictum)や「ユキフリソデウオ」(Zu cristatus)、テンガイハタ(Trachipterus trachypterus)、クサアジ科の「クサアジ」(Velifer hypselopterus)などが含まれます。いずれも、ダイビング中に遭遇できれば幸運な「珍魚」ばかりです。

■リュウグウノツカイは尾部を「自切」する?

リュウグウノツカイは珍しい魚なので、各地の博物館などが標本を収集しています。しかし、尾部が先の方まで完全に残っている個体は少ないといいいます。

なぜなら、リュウグウノツカイの体は、強い力が加わると尾部がちぎれやすいという特徴があるからです。瀬能さんは「標本を作るとき、気をつけないと、ポキッと折れてしまう」と話します。

リュウグウノツカイの尾部は、ちぎれても再生することが知られています。「トカゲのしっぽ切り」と同じように、捕食者などに襲われた際には「自切(じせつ)」をする機能があるのではないかという説があります。

昼の海でもリュウグウノツカイに出会う機会があった。背びれを波打たせて、立ち泳ぎをしていた=山本智之撮影

■生まれ故郷はどこにある?

リュウグウノツカイは、いまだに多くのナゾに包まれた魚です。いつ、どこで産卵しているのか、どのくらいの期間をかけて成長するのかといった生活史に関する情報が、ほとんど明らかになっていません。

ただ、「沖縄の近海にはリュウグウノツカイの産卵海域がある可能性が非常に高い」と瀬能さんは指摘します。その根拠の一つが、自然界で発見された最小の稚魚の存在です。

沖縄県・渡嘉敷島の海で見つかった稚魚の体長は、わずか13.7mm。これは、沖縄の海にリュウグウノツカイの「生まれ故郷」が存在することを、強く示唆する証拠の一つです。

沖縄県・渡嘉敷島で採集されたリュウグウノツカイの稚魚。体長は13.7mm=神奈川県立生命の星・地球博物館提供(瀬能宏さん撮影)

沖縄の海ではさらに2019年1月、リュウグウノツカイの「成熟した個体」も発見されました。沖縄県読谷村沖の定置網に入ったオスとメスの計2匹です。この事実もまた、沖縄の海にリュウグウノツカイの産卵海域があることを強くうかがわせます。

沖縄美らしま財団総合研究センターのチームは、このオスとメスからそれぞれ精子と卵を取り出し、人工受精とふ化に世界で初めて成功。その成果は論文にまとめられ、2020年に学術誌「Zoological Letters」に発表されました。

その一方で、瀬能さんによると、2018年5月には小笠原諸島の近海で、リュウグウノツカイの体長53.9mmの稚魚が見つかっています。さらに、2023年1月には相模湾の沿岸に、成熟した卵を持ったメスが打ち上がりました。こうした知見に照らすと、リュウグウノツカイの産卵海域は沖縄の海だけに限らず、予想以上に広いエリアである可能性も出てきました。

瀬能さんは「リュウグウノツカイの産卵期や産卵場所を明らかにするために、さらに情報を集めて研究を続けたい」と話します。神秘のベールに包まれた伝説の巨大深海魚「リュウグウノツカイ」。その正体に迫る研究が進められています。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。