2025年10月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第56話 イセエビの北上

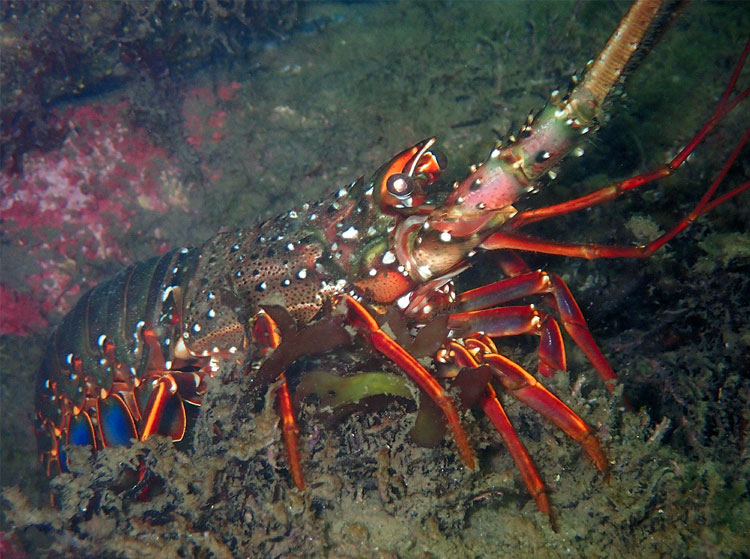

海中の岩陰にひそむイセエビ=静岡県・伊豆半島沿岸で、山本智之撮影

■ギーギーと鳴く大型エビ

日本を代表する大型の食用エビといえば「イセエビ」(Panulirus japonicus)。その体長は35cmに達し、正月やおめでたい席の食材としても珍重されてきました。

【写真左】イセエビのボイル(伊豆諸島・式根島)、【写真右】イセエビの「具足煮」(神奈川県真鶴町)=いずれも山本智之撮影

イセエビは沿岸の岩礁域に暮らしています。潮下帯から水深40mほどの海底に多いため、ダイバーが出会う機会の多いエビでもあります。ただ、夜行性のため、日中は岩のすき間から触角だけ出しているのをよく見かけます。イセエビの太くて長い触角は「第2触角」といいます。

イセエビの第2触角の付け根には「鳴音器」があり、こすり合わせることで「ギーギー」という音を出すことができます。これはイセエビをはじめとした「イセエビ属」というグループの特徴で、「ミナミイセエビ属」のエビたちには鳴音器がありません。

■分布域は「茨城県以南」のはずが・・・

イセエビが分布する海域は、これまで発行されてきた図鑑の多くで「茨城県以南」とされていました。しかし近年、その北限を越えて福島県など東北地方でもたくさん漁獲されるようになり、イセエビをめぐる「常識」が変わりつつあります。

京都大学舞鶴水産実験所の益田玲爾教授によると、東北地方ではかつて、イセエビの稚エビの姿が見られることはあっても、冬を越して大きく成長することはありませんでした。ところが近年、海水温が上昇したことで、サイズが大きく立派なイセエビが東北の海でもみられるようになり、漁業が成立するまでになったのです。

■福島ではイセエビの「天丼」が名物に

福島県いわき市の鮮魚店を訪ねると、地元でとれた巨大な活イセエビが水槽に入れて売られていました。また、いわき市内の飲食店では、イセエビの天丼が新たな名物として人気を集めていました。

【写真左】鮮魚店で売られていた大きなイセエビ、【写真右】イセエビの天丼=いずれも福島県いわき市で、山本智之撮影

■東日本大震災を機に海中を調査

益田さんはいま、宮城県の海でスキューバ潜水によるイセエビの調査に取り組んでいます。この調査のきっかけは、東日本大震災でした。

津波に襲われ、いったん破壊された沿岸の生態系は、時間をかけてどのように回復していくのか。その過程を調べるための定期的な潜水調査を2011年、宮城県気仙沼市の舞根(もうね)湾で始めたのです。

東北大学の研究者らとともに、これまでに計86回、舞根湾での潜水調査を続けてきました。調査の際には、湾内の海底で、計2000m分の測線に沿って、その両側1mの範囲に出現した魚の種類や数、大きさを把握。ナマコ類や貝類、クラゲなどの無脊椎動物についても水中ノートやカメラで記録します。とても地味で、手間のかかる作業です。

宮城県気仙沼市の舞根湾で潜水調査をする益田玲爾さん(写真手前)=福田介人さん撮影

この調査を始めてから約12年間は、成長したイセエビの姿は海中で全く見かけなかったといいます。ところが2023年11月、ついにその姿を確認しました。サイズはそれほど大きくないものの、「稚エビ」の段階を超えて成長した若い個体でした。

「海水温の上昇が続けば、いずれは成長したイセエビが気仙沼の海に現れるだろうとは思っていました。しかし、予想以上にそのタイミングが早く、驚きました」。益田さんは、そう振り返ります。

翌2024年の潜水調査のときには、さらに成長して「漁獲サイズ」になったイセエビが複数、湾内でみられるようになったといいます。

宮城県気仙沼市の舞根湾に現れた大きなイセエビ=2024年9月、益田玲爾さん撮影

舞根湾の湾内では、カキが養殖されています。地元の漁業者は、養殖いかだやカキに付着した二枚貝のムラサキイガイ(Mytilus galloprovincialis)を除去して海中に落とします。これが、二枚貝を好んで食べるイセエビたちにとって、絶好のエサになっているという面もあるようです。

■長い旅をする幼生

イセエビは沿岸の岩礁域で卵からふ化すると、「フィロソーマ幼生」になります。この幼生は、親エビと

は外見が全く異なり、クモのような姿をしています。

フィロソーマ幼生は、1年近くにわたって海の中を漂い続けます。海流に乗って、とても長い旅をするのです。その後、「ガラス細工のエビ」のような姿をした体長約2cmの「プエルルス幼生」へと変態し、沿岸の藻場に着底。そして、稚エビへと成長します。

以前は、イセエビの幼生たちが東北地方の沿岸にたどり着いても、水温が低すぎて成長を続けることができず、冬を越せずに死んでいたと考えられます。これは「無効分散」と呼ばれる現象です。ところが、近年の海水温の上昇によって、成長できるようになったと考えられています。

■イセエビが藻場を守る?

益田さんは以前からイセエビの生態に興味を持ち、京都大の施設で水槽を使った飼育実験にも取り組んできました。イセエビは二枚貝や死んだ魚などを好んで食べることが知られていますが、実験の結果、ウニの仲間のムラサキウニ(Heliocidaris crassispina)やガンガゼ類を食べるほか、生きたアイゴ(Siganus fuscescens)も襲って食べることが明らかになりました。

ウニの仲間は、沿岸の藻場を食い荒らして「磯焼け」を起こすことが知られています。アイゴもまた、海藻を食べるタイプの魚で、その食害が深刻化すると藻場が失われることが問題になっています。

益田さんは「海藻を食い荒らすアイゴやウニを食べることで、イセエビたちは藻場を守っている可能性がある」と話します。

■海水温で左右される運命

成長したイセエビたちが暮らすようになった東北の海。その背景について、益田さんは「地球温暖化によって徐々に海水温が底上げされていることも要因だが、ここ2~3年で顕著になった黒潮の北上の影響が大きい」と指摘します。暖かい黒潮が北上した影響で、舞根湾の場合、以前に比べて年間の平均水温が5℃近くも高くなったといいます。

気象庁は2025年夏、過去最長となる7年9カ月にわたって続いていた「黒潮大蛇行」が、同年4月に終息したと発表しました。舞根湾では、その影響とみられる海水温の低下が2025年3月以降に目立つようになり、いったん増えたイセエビたちは今後、減っていく可能性があると益田さんはみています。

東北の海で暮らすイセエビたちの運命は、海水温の変化に伴って大きく左右されるため、今後の推移が注目されます。益田さんは「イセエビの個体数が変化することで、藻場の生態系にどんな影響が出るのか、さらに調査を続けたい」と話しています。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。