2025年8月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第54話 モズクの分類学

海底に生える「フトモズク」=島根県松江市沿岸で、神戸大学特命教授の川井浩史さん撮影

■北海道から沖縄まで分布する

スーパーなどの店頭に並ぶ「モズク」は、私たち日本人にとって身近な食用海藻のひとつです。三杯酢や黒酢などで味付けしたパック入りの加工品を、よく見かけます。

オキナワモズクの酢の物=山本智之撮影

神戸大学の川井浩史・特命教授(藻類学)によると、モズクの仲間は北海道から沖縄まで各地の沿岸に分布しています。様々な種類が知られており、その外見だけでなく、食感にも違いがあります。

たとえば、「オキナワモズク」(Cladosiphon okamuranus)は、モズク類の中では比較的大型です。藻体は太く1~2ミリになり、軟らかい食感が特徴です。「モズク」(Nemacystus decipiens)は、オキナワモズクよりも細く、直径は1ミリほど。モズクよりやや太い「クサモズク」(Sphaerotrichia divaricate)は、藻体が硬く、かみ締めると少しシャキシャキとした食感があります。

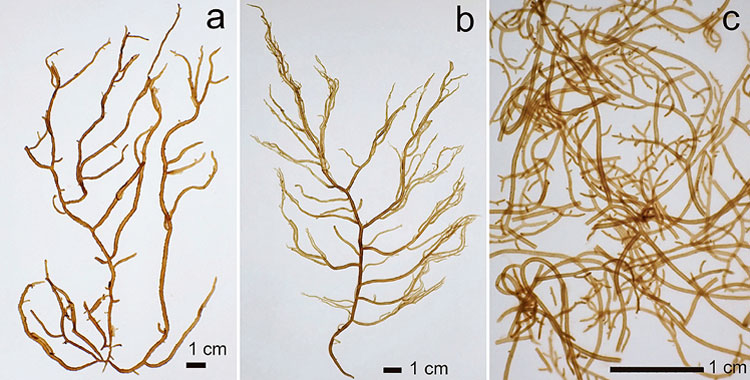

3種のモズク類の比較写真。左から、太くて軟らかい「オキナワモズク」(a)、少しシャキシャキとした食感がある「クサモズク」(b)、細く軟らかい「モズク」(c)=いずれも川井浩史さん提供

■流通量が圧倒的な「オキナワモズク」

モズク類の中で、市場でよく見かけるのは、「オキナワモズク」や「モズク」、「クサモズク」に加えて、「フトモズク」(Eudesme crassa)、「キシュウモズク」(Cladosiphon umezakii)、「イシモズク」(Sphaerotrichia firma)の計6種。このうち圧倒的に流通量が多いのが「オキナワモズク」です。

「オキナワモズク」は、1970年代に養殖技術が確立されたことをきっかけに、沖縄県で大量に養殖されるようになりました。目の粗い網を海中に張り、その網の上でモズク類を育てる養殖方法です。十分に育ったものは、ポンプで海水ごと吸引して収穫します。

内閣府の「第53次農林水産統計年報」によると、全国の養殖モズク生産量(2023年)は2万174トンで、このうち沖縄県は2万84トン。養殖モズク全体の99.5%以上を、沖縄県産が占めています。

沖縄では「オキナワモズク」のほかに、「モズク」も養殖されています。現地では両者を区別するために、「オキナワモズク」を「本モズク」(または「太もずく」)、「モズク」を「糸モズク」(または「細もずく」)と呼び分けています。ただし、「モズク」の生産量は沖縄県全体のモズク類の養殖生産量の数%にすぎません。

沖縄県漁連によると、2024年漁期(2023年12月~24年7月)の養殖モズク生産量は、オキナワモズクが1万6019トン、モズクが196トン。また、正式な数字は公表されていませんが、沖縄県産の「天然モズク」(オキナワモズクとモズクの両方を含む)の水揚げは10トン弱とのことです。

オキナワモズクの養殖場。海面に黒いカーペットを敷き詰めたような眺めが広がる=沖縄県・宮古島、山本智之撮影

■モズク類は日本の海に20種も!

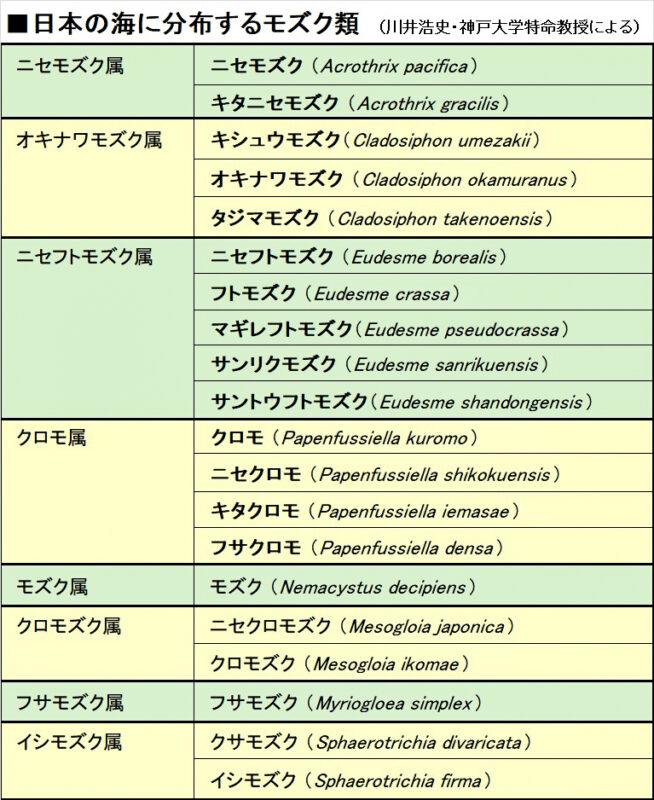

モズク類は、コンブやワカメと同じ「褐藻綱」の海藻です。いずれの種類も、「シオミドロ目」の「ナガマツモ科」に属します。川井さんによると、ナガマツモ科の海藻のうち、「細長くて枝分かれし、軟らかくヌルッとしており、食用とされているか、食用になりそうなもの」をモズク類と定義した場合、最新の分類によると、日本の海に分布するものは8属20種にのぼります。

北海道・ウトロ産の「イシモズク」、礼文島産の「クサモズク」など、種類や産地によっては、通販サイトで「幻の天然モズク」として紹介されているものもあります。

■「もずく」という名前の由来は?

「モズク」は、「ヤツマタモク」(Sargassum patens)などのホンダワラ類に付着して育ちます。「クサモズク」も、ホンダワラ類の「スギモク」(Coccophora langsdorfii)やアマモ類に付着する性質があります。

「モズク」という名前は、このように、他の海藻に付着して育つ性質に由来するとの説が有力です。「藻付く」→「モヅク」→「モズク」と転じた、というわけです。

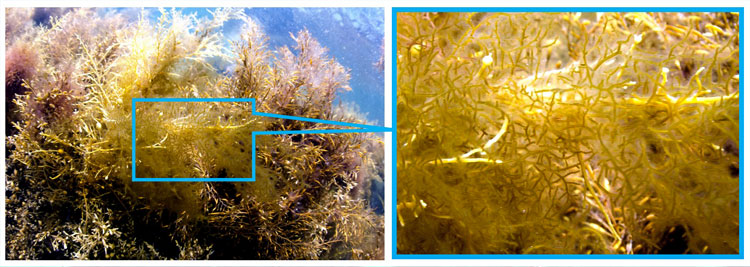

ホンダワラ類の一種「ヤツマタモク」に着生した「モズク」(右は拡大写真)=兵庫県豊岡市の竹野沿岸で、川井浩史さん撮影

ただし、モズク類はどの種類も他の海藻に付着して育つというわけではありません。実は、大半の種は、他の海藻には付着せず、岩の上や貝殻の上などで成長します。

■呼び名が混乱している海藻

モズク類をとりまく状況で、悩ましいことがあります。それは、名称の混乱です。たとえば、いまや日本で最もポピュラーなモズク類となった「オキナワモズク」ですが、藻体が太いことから「フトモズク」という通称で呼ばれることが、よくあります。

ところが、これとは別に、本州や九州などに分布する‘本物‘の「フトモズク」(Eudesme crassa)が存在し、こちらも食用に流通しているのです。つまり、消費者としては、2種のうち、どちらの種類の海藻を自分が購入して食べたのか、分かりにくい状況になっているのです。

海底に生える「フトモズク」=山口県・周防大島沿岸で、川井浩史さん撮影

そもそも、「オキナワモズク」は流通量が多いこともあって、単に「モズク」という呼び名で流通することも、しばしばあります。その結果、本家の「モズク」とも混同されやすい状況になっています。

川井さんは「モズク類には様々な種類があり、食感も大きく異なるが、そのことがうまく消費者に伝わっていないのが現状だ」と指摘します。

■「新種」のモズクも続々登場

そうした一方で、日本の海では近年、「新種のモズク類」の発見も相次いでいます。川井さんらの研究チームは2019年、東北地方で発見した新種「サンリクモズク」(Eudesme sanrikuensis)を論文に発表。2023年には、本州の中部以南と日本海に分布する「マギレフトモズク」(Eudesme pseudocrassa)を新種として記載するなど、次々と成果を挙げています。

川井さんは「ニュージーランドやオーストラリアなど、南半球の海には、まだ分類が行われていない未記載のモズク類がたくさんある。今後、海外の研究者と共同で、分類研究をさらに進めたい」と話しています。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。