2025年11月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第57話 魚が生きられる深さの限界とは?

深海魚「アバチャン」(クサウオ科)=山本智之撮影

■ブヨブヨとした「ゼラチン質」の魚

その魚を見たとき、何か異様な雰囲気を感じました。水中ライトを当てると、目が銀白色に光るのです。クサウオ科の一種「アバチャン」(Crystallichthys matsushimae)。ふだんは主に水深200~300mの砂泥底に暮らす「深海からの使者」です。

北海道・知床半島の沿岸では、水温が低い冬から春の時期に限って、アバチャンが沿岸の浅海域に姿を現すことがあります。腹部には吸盤があり、海底の岩などにピッタリと貼り付きます。口のまわりある突起は、エサを探すのに役立つ感覚器です。

アバチャンは成長すると体長約35cmになり、水深700mまでの深海に生息します。ブヨブヨとしたゼラチン質の体は、高い水圧の深海で暮らすのに都合が良いと考えられています。

■深海に適応したクサウオ科魚類たち

クサウオ科の魚は、世界で430種以上が知られています。アバチャンのように主に深海に暮らす種も多く、オタマジャクシのような体形が特徴的です。深海の環境に適応して進化したクサウオ科魚類の中には、6000m以深の「超深海層」に暮らすものもいます。

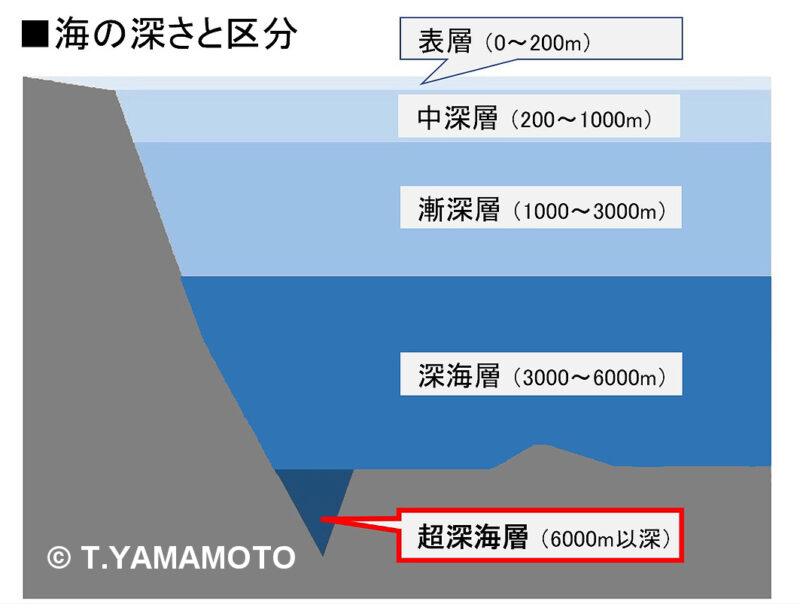

一般に、海面から深さ200mまでは「表層」、それより深い場所を「深海」と呼びます。深海のうち、深さが200~1000mは「中深層」。ここは、太陽の光がごくわずかに届く「深海のトワイライトゾーン」です。さらに深い1000~3000mは「漸深層(ぜんしんそう)」、3000~6000mには「深海層」が広がっています。

そして、深海の区部の中でもとりわけ深い場所が、6000m以深の「超深海層」なのです。ここは、低温であることに加えて、極めて高い水圧に支配されており、限られた生物種しか生きることができない過酷な環境です。

クサウオ科魚類の中には、そんな厳しい世界でも暮らすことができるものが複数種いることが、これまでの調査でわかってきました。

■超深海に現れた「白いオタマジャクシ」

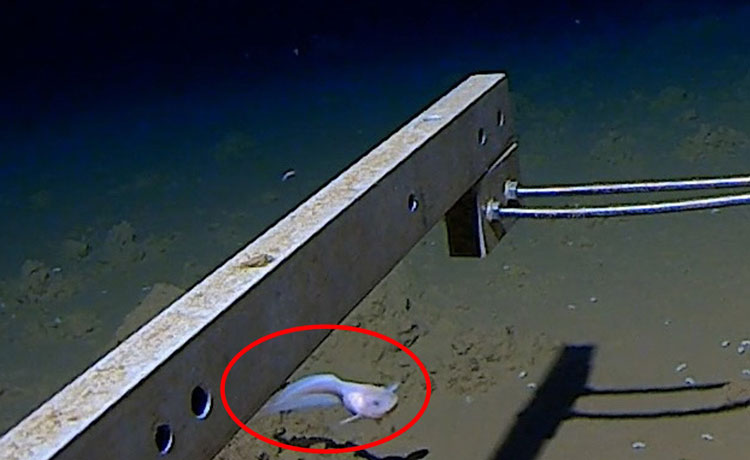

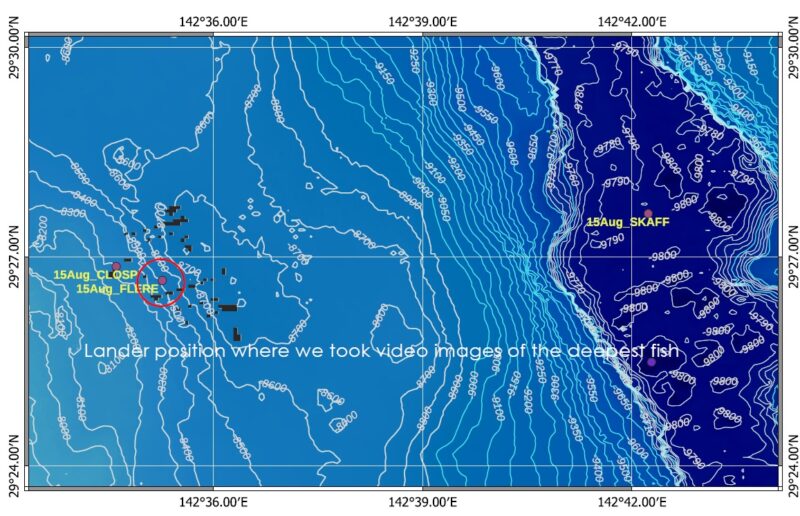

その中でも、最も深い場所で観察された魚はシンカイクサウオ属(Pseudoliparis)の一種です。2022年8月15日、小笠原海溝の水深8336mで証拠となる映像が撮影されました。

この調査は、東京海洋大学の北里洋・客員教授が日本側の責任者、西オーストラリア大学のAlan Jamieson 教授がアメリカ側の責任者をそれぞれ務め、海洋研究開発機構(JAMSTEC)、名古屋大学、新潟大学、東京大学、南デンマーク大学などから研究者が参加して行われました。

カメラや深度センサーを搭載した「ランダー」と呼ばれる観測装置を海の底深くへと沈め、1つのカメラあたり4時間ほどの映像を記録し続けました。この装置には、深海の生物たちを集めるために、エサとしてサバを取り付けていました。

まず、深海に暮らす端脚類の一種「カイコウオオソコエビ」(Hirondellea gigas)が、エサにつられて大量に集まってきました。そのエサがなくなり、カイコウオオソコエビたちがいなくなったころ、オタマジャクシのような姿で全長15cmほどの白い魚が、ゆっくりと尾をくねらせながら姿を現したのです。

小笠原海溝の水深8336mで撮影されたクサウオ科魚類(赤い丸印内)。目の後方には、白く大きな肝臓が透けて見える。金属製の部品は、海底に投入した「ランダー」という装置の一部=©Caladan Oceanic / Inkfish

■「水深8336mの魚」が世界記録に

これが、のちに「ギネス世界記録」で認定されることになる「世界最深部で発見された魚」です。それまでは、魚が観察された最も深い場所の記録は8100m台で、これを一気に更新しました。

ちなみに、図鑑などでは、大西洋のプエルトリコ海溝で1970年に捕獲されたアシロ目の「ヨミノアシロ」(Abyssobrotula galatheae)が、「水深8370mから見つかった最も深い場所の魚」として紹介されていることがあります。ただ、この記録について北里さんは「網を降ろした深さは8370mだとしても、実際に何mの深さでこの魚が捕獲されたのかは、実ははっきりしていない」と指摘します。

■一連の調査では、捕獲できた個体も

この水深8336mを泳いでいたシンカイクサウオ属の一種は、貴重な映像が得られたものの、捕獲はしておらず、標本はありません。ただ、一連の調査では、水深8022mでも姿がよく似た2個体が捕獲されており、形態の観察と遺伝子解析によって、いずれも「チヒロクサウオ」(Pseudoliparis belyaevi)であることが確認されています。

こうした状況から、北里さんは「最深部の8336mで撮影された魚も、チヒロクサウオである可能性が高い」と話します。

チヒロクサウオ(Pseudoliparis belyaevi)。写真はいずれも日本海溝で撮影された個体=© Alan Jamieson

チヒロクサウオの口のまわりには、たくさんの小さなくぼみがあります。このくぼみには化学受容器があり、エサのにおいを敏感に察知するのに役立つと考えられています。

■海面に比べて800倍の圧力を受ける

海の中では、10m深く潜るごとに水圧が1気圧ずつ増えます。このため、深さ8000mでは800気圧近くになります。これは、小指の先ほどのわずかな面積(1平方cm²)に800kgもの重さがかかるという、私たちの想像をはるかに超えた「超高圧」の世界です。

「世界最深の魚」が撮影された海域(赤い丸印内)=©Caladan Oceanic / Inkfish LLC

浅い海では、泳ぐ際などに浮力を調節できるように、体内に「浮袋」をそなえている魚種をよく見かけます。しかし、シンカイクサウオ属の魚たちは、いずれも浮袋をもってません。その代わりに、非常に大きな肝臓をもっており、これが浮力の調整に役立っていると考えられています。

ただ、浮袋をもつ魚の中にも超深海に適応して暮らしているものはいます。2022年9月に日本海溝の水深7259mで撮影されたソコダラ科・ホカケダラ属(Coryphaenoides)の一種です。北里さんらは2024年、この魚を「最も深い場所で観察された浮袋をもつ魚」として論文に報告しています。

「最も深い場所で観察された浮袋をもつ魚」として報告されたホカケダラ属の一種(写真手前)=Prof.Imants G. Priede 提供 / ©️ Caradan Oceanic and Inkfish LLC

■魚が生息可能な深さに「限界」がある理由

海の最も深い場所は1万mを超します。それでは、今後さらに調査を続けていけば、いずれ深さ1万mでも魚の姿をとらえることができるのでしょうか?

その可能性について、研究者たちは否定的です。カギとなるのは、魚たちが体内に持っている「TMAO」(トリメチルアミン-N-オキシド)という物質です。

深海で強い圧力にさらされると、魚たちの体を構成するたんぱく質は変成して機能しなくなってしまいます。そうならないように活躍しているのが、TMAOです。

TMAOには、圧力によるたんぱく質の変性を防ぐ作用があり、深い場所にすむ魚ほど、この物質を体内に多く蓄えていることが知られています。ところが、細胞内に蓄えることができるTMAOの濃度には、限界があるというのです。

北里さんは「細胞の中に蓄えることができるTMAOの量から考えると、理論値としては、深海魚が生息できる深さは8400~8500m。今後の調査でさらに深い場所で魚が見つかるとしても、その深さは最大であと百数十mくらいでしょう」と語ります。

ギネス世界記録の認定証授与式に出席した北里洋さん(写真右)=東京海洋大学提供

「調べれば調べるほど、新たな知見が出てくる。日本列島のまわりに広がる超深海には、まだまだ色々な生き物が潜んでいるはずだ」と北里さん。世界で最も深い場所で見つかったクサウオ科魚類の研究について、「今後は、どのような道筋をたどって進化してきたのか解明を進めたい」と話しています。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。