2025年5月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第51話 三陸の海に現れた「ミスガイ」

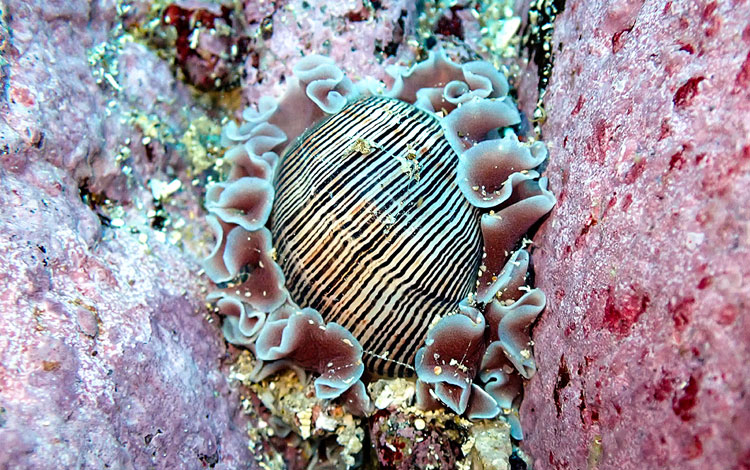

ミスガイ=静岡県伊豆半島沖、山本智之撮影

■フリルのような軟体部

美しいドレスをまとったような姿の「ミスガイ」(Hydatina physis)は、水中写真の被写体としてダイバーに人気のある生物です。

軟体動物門・腹足綱の一員で、かつては「頭楯目(とうじゅんもく)」というグループに属していました。遺伝子をもとに系統関係を調べる研究が進んだ結果、現在は「オオシイノミガイ目」に分類されています。

ミスガイの軟体部はフリル状で、赤紫色のほか、オレンジ色系の個体もみられます。そして、軟体部の縁は、海中で青白い色の不思議な蛍光を放ちます。

軟体部がオレンジ色系のミスガイ=静岡県伊豆半島沖、山本智之撮影

■美しい体は、貝殻に入りきらない

ミスガイは、漢字で「御簾(みす)貝」。「御簾」とは、宮殿や神殿などに用いられる「すだれ」のことです。ミスガイという和名は、貝殻の表面を覆う細い縞模様を「御簾」に見立てたものなのです。和名の由来を知ると、ミスガイの姿がいっそう優雅に感じられます。

ミスガイの和名は、貝殻の模様に由来する=山本智之撮影

ミスガイの貝殻は、軟体部に比べてサイズが小さめです。このため体を縮めても、一般的な巻貝のように、貝殻の中にすっぽりと入りきることはできません。

■白いリボン状の卵塊を産む

ミスガイは成長すると、殻長が4~5cmほどになります。肉食性で、砂地の海底に生息するミズヒキゴカイ科の多毛類を専門に食べて暮らしています。オスとメスを兼ね備えた「雌雄同体」の生物で、白いリボン状の卵塊を産みます。

産卵中のミスガイ。写真中央の白い部分が「卵塊」=山本智之撮影

■ついに岩手県の海に出現

ミスガイは熱帯インド・太平洋に広く分布し、潮間帯~水深20mに生息します。国内での分布は、1990年代から2000年代初頭に刊行された生物図鑑では「房総半島以南」と表記されていました。その後、2017年に刊行された『日本近海産貝類図鑑 第二版』(奥谷喬司編著)では、分布域がより高緯度の「福島県・島根県以南」となっています。

そのミスガイの分布が、さらに北上しつつあるらしいことが、研究者によって報告されました。新たに生息が確認されたのは、福島県よりさらに高緯度に位置する岩手県の大槌湾です。

■「こんな生物も・・・驚いた」

大槌湾でミスガイの生きた個体を確認したのは、東京大学大気海洋研究所の早川淳准教授(資源生態学)です。2023年10月、毎月行っている定期的な潜水調査をしていたところ、1個体のミスガイが水深6.8mの岩の上を這っているのを見つけました。

温暖化に伴う海水温上昇の影響を受け、大槌湾を含む三陸沿岸では近年、海の生物相に様々な変化がみられるようになりました。たとえば、主に暖かい海に生息するベラの仲間のキュウセン(Parajulis poecileptera)は、明らかに個体数が増えたといいます。

そうした状況の中で姿を現したのが、暖かい海でしかみられないはずのミスガイだったのです。早川さんは「ついに、こんな生物も出現するようになってしまったのかと驚いた」と振り返ります。

「三陸沿岸での初記録」となったミスガイの調査結果について、早川さんは、岩手県水産技術センター専門研究員の寺本沙也加さんらと共同で2024年、論文を発表しました。ミスガイの分布の北限が、更新されたのです。

大槌湾で初めて見つかったミスガイ個体の貝殻標本。殻長は2.76cm=早川ら(2024)から引用・一部改変

生物の新たな分布が確認される理由としては、「これまであまり詳しい調査がされていなかったから」というケースも存在します。しかし、大槌湾は事情が違います。

湾のすぐそばに東京大学大気海洋研究所の「大槌沿岸センター」が設置されていることなどもあって、湾内にどんな種類の生物が生息しているのか、1970年代から詳しい調査が続けられてきた場所なのです。もしミスガイが現れれば、これまでの調査で報告されていたはずです。

つまり、今回報告された「三陸沿岸での初記録」は、海洋環境の変化に伴ってミスガイの分布そのものが北上したことを強く示唆するものなのです。

■三陸の海で「越冬」していた

日本近海(浅海・表層部)の「生物気候的帯区」で、大槌湾を含む三陸沿岸は「冷温帯区」とされています。西村(1992)によると、宮城県~千葉県銚子は「中間温帯区」、千葉県銚子以南を「暖温帯区」、紀伊半島南部などを含む海域を「亜熱帯区」、琉球列島などを含む海域を「熱帯区」とそれぞれ定義しています。

かつては暖温帯区~熱帯区にしかいないとされていたミスガイが今回、冷温帯区と呼ばれるような高緯度の海域に出現したのです。

冷温帯区である三陸沿岸は、夏季は水温が上がって温帯的な環境になる一方で、冷たい親潮が入ることにより、冬季には温帯では考えられないほど低い水温になる海域です。大槌湾の冬季の水温は、年によっては2℃程度まで下がることが知られています。

ところが、2023年の冬季は、最も水温が低い時期である1~3月でも、海水温が7~10℃と高い状態が続きました。こうした水温条件のせいで、ミスガイは生き残ることができたと早川さんは考えています。

岩手県・大槌湾で見つかったミスガイ=早川淳・東京大学准教授提供

今回、大槌湾で最初に見つかった個体は殻長が2.76cmありました。そのサイズから、大槌湾で1回の「越冬」を経験した個体とみられます。ミスガイの浮遊幼生は海流に乗って緯度の高い大槌湾まで到達したと考えられ、そこで成長を続けられたのは高い海水温のおかげといえます。その背景には、近年、三陸沖で顕著になっている黒潮(黒潮続流)の北上現象が影響している可能性が高いといいます。

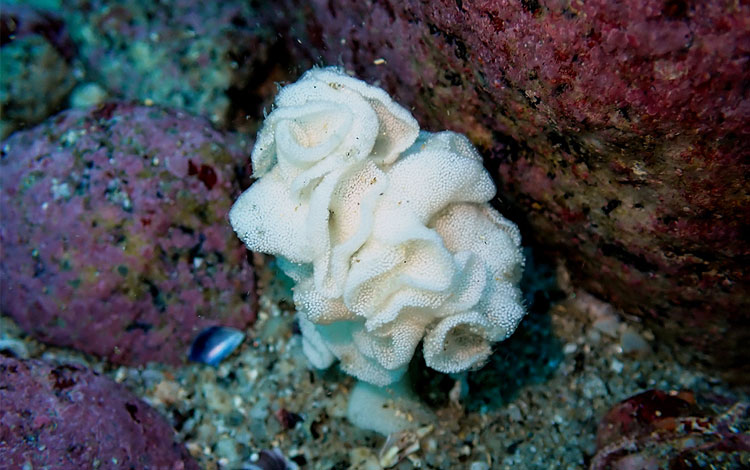

■「卵塊」も見つかった

一連の調査では2023年12月、ミスガイのものとみられる白い卵塊も、大槌湾の海底で発見されました。単に分布を北上させていただけでなく、繁殖も始めていたのです。

大槌湾で見つかったミスガイのものとみられる卵塊=早川淳・東京大学准教授提供

論文で報告された大槌湾のミスガイは1個体だけですが、早川さんらは2023年10月から2024年1月にかけて、少なくとも6個体のミスガイを発見しています。

しかし、いったん生息が確認されたからといって、ミスガイたちがその後もずっと大槌湾で生き続けられるというわけではありません。冬季の水温が低い年には死滅し、高い年に越冬して生き延びるといったことを繰り返していくことになるでしょう。ただ、長期的に見ると、地球温暖化の影響で三陸沿岸の海水温は底上げされつつあり、いずれは定着する可能性が高いと考えられます。

早川さんは「海水温の上昇によって新たな生物種が入り込むことで、この海域の生態系や漁業にどんな影響を及ぼすことになるのか、今後も調査・研究を続けたい」と話しています。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)、『ふしぎ?なるほど!海の生き物図鑑』(海文堂)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。