2025年4月 Writer: Tomoyuki Yamamoto

第50話 ナゾの珍現象!ホシフグの大集結

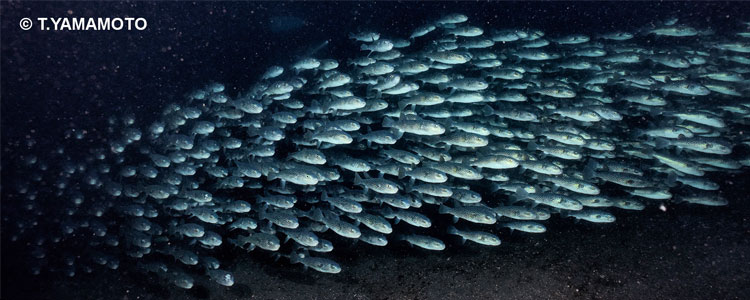

海中を泳ぎ回るホシフグの大群=静岡県伊豆半島の大瀬崎、山本智之撮影

■海の中がフグだらけに

静岡県・伊豆半島の大瀬崎にフグの群れが大集結していると聞き、さっそく撮影に向かいました。フグ科・ モヨウフグ属の「ホシフグ」(Arothron firmamentum)という種類です。その名の通り白い星のような小班に全身が覆われていて、とても美しいフグです。

ホシフグ。よく目立つ白い斑点が特徴=山本智之撮影

大瀬崎にホシフグの大群が本格的に押し寄せるようになったのは、2024年12月上旬から。大群の出現は年を越えて2025年3月に入っても続き、3カ月を超す長い観察記録となっています。

ホシフグの大群は、大瀬崎の湾内では午後の時間帯によく見られました。いったん集まり始めると、海の中はフグだらけの状態に。そして、川の流れのように、同じ方向へ向かって一斉に泳ぎ始めます。

同じ方向にへ一斉に泳ぐホシフグたち=山本智之撮影

■深海からやって来た?

ホシフグは、ふだんは水深100~400mに生息し、フグ科魚類の中ではヨリトフグ(Sphoeroides pachygaster)と並んで最も深い場所に暮らす種とされています。そんな深い海にすむフグが、大挙して浅瀬へと押し寄せ、しかも、3カ月以上にわたって観察され続けるというのは、とても珍しいことです。

実は大瀬崎では、過去にも数年に一度、ホシフグの群れが姿を現したことがありました。しかし、多くの場合、1日か2日すると、群れは姿を消したといいます。このため、今シーズンのような長期にわたるホシフグの大集結は、異例の事態といえます。

日中のホシフグ=山本智之撮影

群れは、午後から夜の時間帯に岸近くに現れるパターンが多く見られ、それ以外の時間帯にどこで何をしているのかは分かっていません。

■北半球と南半球に広く分布

ホシフグは、生息域が非常に広いフグです。日本では青森県以南に分布しますが、赤道をまたいで遠く離れたニュージーランドやオーストラリア、南アフリカ、アルゼンチンにも生息しています。

ホシフグの群れ=山本智之撮影

このように、熱帯域をはさんで北半球側と南半球側で同じ種が分布することを「反熱帯分布」(antltroplcal dlstnbution)といいます。ホシフグは、‘国際派’のフグなのです。

■食べられない種類のフグ

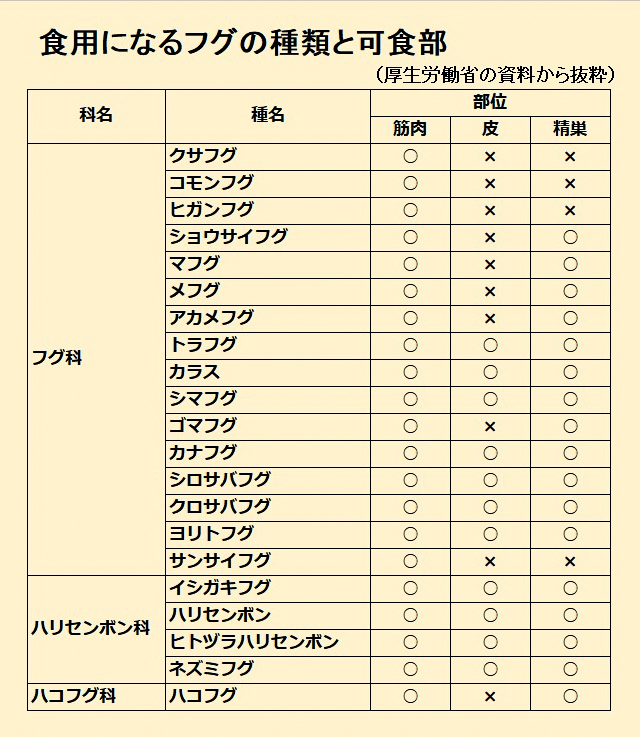

フグといえば高級食材です。しかし、ホシフグは「食用にできないフグ」に分類されています。

厚生労働省は、「フグの衛生確保について」という局長通知の中で、食べることができるフグの種類や部位などを定めています(=下の表参照)。それ以外の種類のフグの販売や提供は、食品衛生法で禁止されているのです。

注)1 本表は、有毒魚介類に関する検討委員会における検討結果に基づき作成したものであり、ここに掲載されていないフグであっても、今後、鑑別法及び毒性が明らかになれば追加することもある。

2 本表は、日本の沿岸域、日本海、渤海、黄海及び東シナ海で漁獲されるフグに適用する。ただし岩手県越喜来湾及び釜石湾並びに宮城県雄勝湾で漁獲されるコモンフグ及びヒガンフグについては適用しない。

3 ○は可食部位。

4 まれに、いわゆる両性フグといわれる雌雄同体のフグが見られることがあり、この場合の生殖巣はすべて有毒部位とする。

5 筋肉には骨を、皮にはヒレを含む。

6 フグは、トラフグとカラスの中間種のような個体が出現することがあるので、これらのフグについては両種とも○の部位のみを可食部位とする。

フグの毒といえば「テトロドトキシン」(TTX)が有名ですが、ホシフグの場合、この毒に加えて、卵巣に麻痺性貝毒(PST)も持つことが研究者によって報告されています。もし間違って出荷されたものが市場に届いても、その時点で回収され、処分されてしまいます。

■各地で「大量漂着」が話題に

大瀬崎のホシフグたちは元気に泳ぎ回る姿が観察されましたが、2023年1月には、日本海に面した山形県や秋田県、新潟県、福井県で、海岸に大量のホシフグが打ち上げられてニュースになりました。ホシフグの死骸が大量に打ち上がった事例は、過去には和歌山県などでも報告されています。

特に問題となるのは、沿岸に設置した定置網に、大量のホシフグが入り込んでしまうケースです。流通・販売ができない種類のフグであるため、漁師さんにとってホシフグは、迷惑なだけの存在になってしまいます。

■また繰り返す?深まる謎

体を大きく膨らませたホシフグ=山本智之撮影

食用にはならないフグではありますが、ホシフグたちの群れが海中を一斉に泳ぎ回る姿は圧巻の眺めで、大瀬崎を訪れた多くのダイバーを魅了することになりました。

もともと深い海にすむフグが、こうして岸に近い浅場へ大量に、かつ長期間姿を見せたのは、自然がもたらす単なる偶然でしょうか。それとも、海の異変を示す何らかのメッセージなのでしょうか。そして、大群の集結は、今後も伊豆の海で繰り返されるのでしょうか。ホシフグの大集結をめぐる謎は、深まるばかりです。

■筆者プロフィール

山本智之(やまもと・ともゆき)

1966年生まれ。科学ジャーナリスト。東京学芸大学大学院修士課程修了。1992年朝日新聞社入社。環境省担当、宇宙、ロボット工学、医療などの取材分野を経験。水産庁の漁業調査船「開洋丸」に乗船し、南極海で潜水取材を実施。南米ガラパゴス諸島のルポを行うなど「海洋」をテーマに取材を続けている。2025年2月には、海上保安庁の巡視船「そうや」の海洋観測に同行した。朝日新聞科学医療部次長、朝日学生新聞社編集委員などを歴任。著書に『温暖化で日本の海に何が起こるのか』(講談社ブルーバックス)ほか。X(ツイッター)は@yamamoto92。